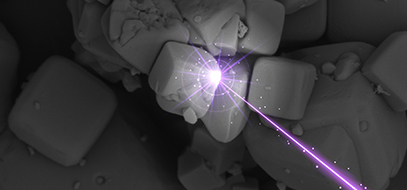

近年来,电子显微镜的应用日益广泛。针对每个样品,通常需要设定一组最佳参数以优化成像和分析效果。其中,“放大倍数”是扫描电子显微镜(SEM)中的一个关键参数,它表示图像相对于实际样品尺寸被放大的程度。

放大倍数的起源与定义

“放大倍数”这一概念最早可追溯至古希腊时期。亚里士多德曾描述通过放大镜观察微小细节的尝试,这是“放大倍数”一词首次被引入科学语言之中。

在现代科学中,放大倍数定义为图像尺寸与实际样品尺寸的比值:

放大倍数 = 图像中样品的大小 / 样品的实际大小

举例来说,将一个苹果的图像打印在普通纸张上,和将同一图像放大为覆盖整栋建筑物的海报,图像尺寸不同,放大倍数自然也随之显著改变。

放大倍数在电子显微镜中的意义

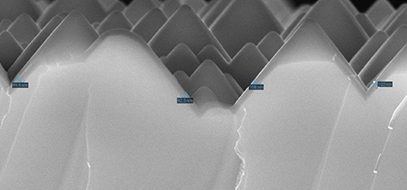

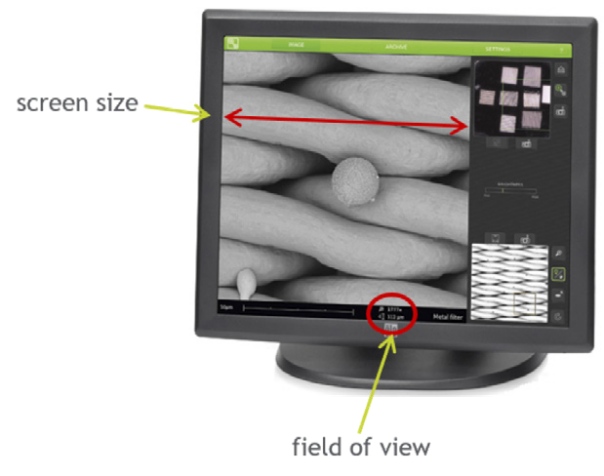

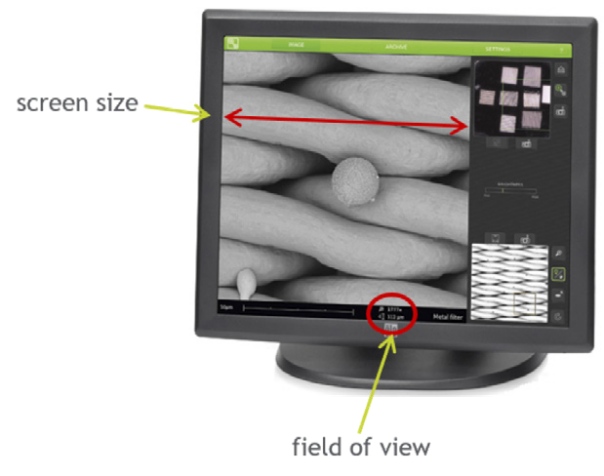

在扫描电镜成像中,调整数字图像的大小会改变图像尺寸,因此放大倍数是一个相对数值。在科学研究中,其实际意义相对有限。为更准确描述图像质量和成像范围,科学家通常更关注以下两个参数:

重新表述的放大倍数公式:

放大倍数 = 显示屏上图像的尺寸 / 成像视场

然而,该定义仍存在局限性:它未能充分反映图像分辨率的影响。若将同一图像在更大的显示设备上展示,放大倍数也会随之改变。

视场:决定观察尺度的核心参数

视场定义了成像区域的空间范围,其数值可从几毫米(如观察昆虫的整体)到几微米(如昆虫的毛发),甚至到几纳米或皮米(如昆虫外骨骼的分子结构)。

随着现代仪器技术的不断进步,SEM的视场已能达到数百皮米,接近原子尺度。

如何选择适当的视场?

视场的选择应根据样品特性与研究目标来决定:

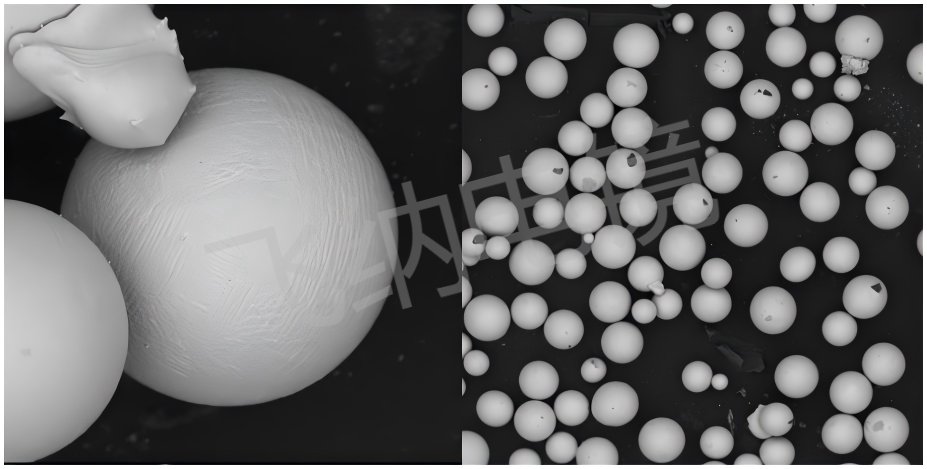

示例说明

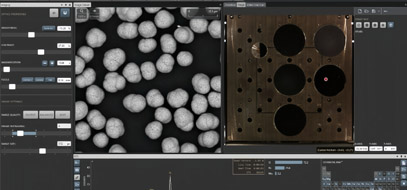

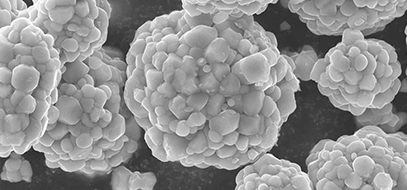

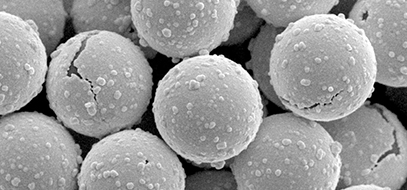

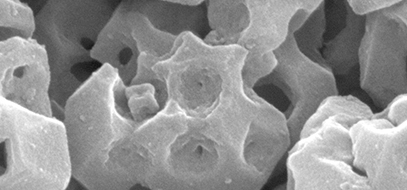

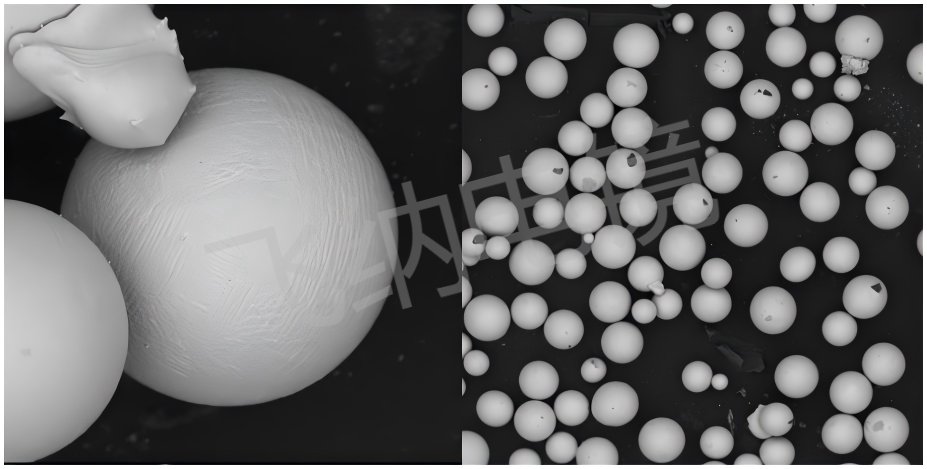

以下为不同视场下的颗粒图像对比:

左图:颗粒表面形貌,视场 = 92.7 微米,能清晰观察颗粒的形状。

右图:更大的视场(数百微米级),能够一次成像更多颗粒,有利于统计分析。